青年毛泽东曾是北漂:没栖身之处搬来搬去(图)

- http://www.redrum-tech.com 2013年11月27日 10:48 来源:中国新闻网

-

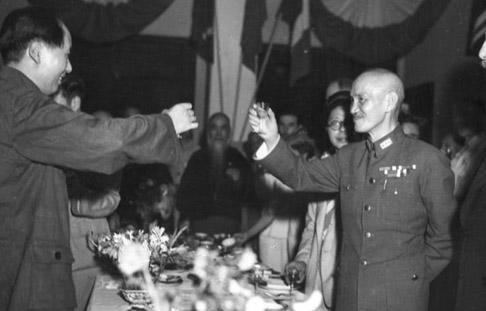

李大钊(资料照片)

李大钊(资料照片)“北漂”,一个现代名词,也称北漂一族。是特指来自非北京地区、非北京户口(即非传统上的北京人)、在北京生活和工作的人们(包括外国人,外地人)。“北漂”人在来京初期都很少有固定的住所,搬来搬去的,给人漂浮不定的感觉,其自身也因诸多原因而不能对北京有更多的认同感,故此得名。

按以上概念来套第一次到北京的毛泽东,他是一个实实在在的“北漂”人。

1

足步:初尝“北漂”滋味

毛泽东回忆第一次到北京的原因时说:“是夏(1918年6月,毛泽东一师毕业),我决定到北平——那时叫北京去。当时,许多湖南学生都计划到法国去工读……在出国以前,这些青年预备先在北平读法文。我帮助他们实现这个计划,在这一群留学生中,有许多是湖南(第一)师范学校的学生……我陪了几个湖南学生到北京去。”

作为新民学会会务主持者毛泽东,第一次到北京是为了组织湖南学生赴法勤工俭学。

“我是向朋友借钱去北平的,所以一到就得找事。那时,从前师范学校的伦理教员杨怀中(昌济)在北京大学做教授。我就去求他帮我找事。他将我介绍给北大图书馆长,这人就是李大钊……李大钊给我工作做,叫我做图书馆佐理员,薪俸是每月八块大洋。”

低收入——月薪八块大洋;低职务——图书馆佐理员,一天的工作是管理15种报纸;更有一个困苦,没有栖身之处,与现代“北漂”人没有什么两样。

2

足印:豆腐池胡同15号

借住在“板仓杨寓”

北京鼓楼豆腐池胡同15号(现为9号),现在挂上区级重点文物保护单位的牌匾。这是一座两进院落的小型民居建筑,形式是北京最普通的硬山合瓦顶,上面挂有“板仓杨寓”,大院门口也镶嵌的“毛泽东故居”的牌匾。

现在,这座宅院当年的格局依然存在,但昔日那轩敞幽深和书香四溢的景象,已被拥挤不堪、凌乱无章和柴米油盐混合味和盆瓢锅碗交响曲所取代了。

这里就是当年杨昌济的家,也是初入北京的毛泽东借住之处。当时,后院为杨昌济家眷住处,前院是杨本人与女儿杨开慧的起居之处。初入北京的毛泽东与蔡和森,就借住在前院南边一间客房里。

不久,毛泽东、蔡和森出于与其他来京新民会会员联系的方便,经杨昌济的帮助,另觅了新的住处。虽搬离了,但毛泽东等在节假日里仍常到这里聚会,或聆听杨先生讲授哲学和伦理学,或一同议论国是。

[编辑:nimo]

-