潮汕听涛:河东书院 走过250年的乡学

- http://www.redrum-tech.com 2013年11月18日 15:20 来源:36365.com

-

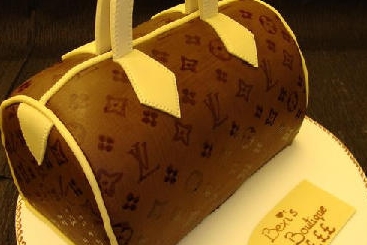

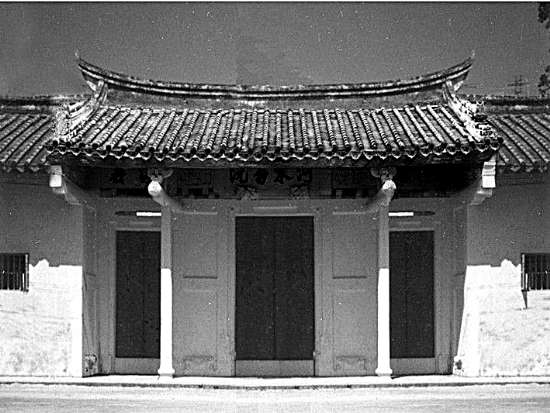

河东书院旧址

河东书院旧址□陈坤达

一所学校能走过100年,已是难得,大概要称为“百年名校”了。那么,整整走过250年、中间没有间断、至今弥新的学校,更属凤毛麟角,国中能有几所呢?汕头市濠江区河东书院(达濠中学)就是这样的学校——一所让学子们无限感怀的古老乡学。

先从河东这个称谓说起。河东是从北宋以来,对达濠岛的指称。至少从唐代中叶起,潮汕沿海已兴起煮盐之业,当时濠江两岸盐田广布,为潮州三大盐场之一,北宋时朝廷为加强管理,设招收都盐务管理机构,濠江以东(即达濠本岛)称为河东栅,濠江以西称为河西栅。自此,达濠岛又称河东地。一千余年的人文发展,给达濠留下大量的文化遗存。岛内的村寨,大部分形成于两宋年间,岛内现有宋、元、明之摩崖碑刻及寨栅、古墓、祠堂数百处,给达濠岛平添了一抹浓浓的文化气息。有俗谚“地瘠栽松柏,家贫子读书”,可知此地民风。举一例子,古巡司埠附近,是达濠的“字纸亭”,古时候建有塔状亭台一座,设专人四处捡拾字纸(写有文字的废弃纸张)至此焚化,通过一种独特的仪式,告诫民众要尊重文化、敬惜字纸,可见崇文之风,以一斑可窥全豹。先以渔盐、后以商贸名闻东南的达濠古镇对文化教育一向是十分重视的,各村寨历代均有乡学和私塾,以传授艺文,明进士林大春撰《潮阳县志》时也不忘赞一句:达濠“多美士”。

河东书院,始自清代早期,达濠赤港乡人陈耀振创建于乾隆二十八年(1763),并捐出田产作为书院基金。请记住陈耀振这个名字。由于地方文献阙如,笔者一直找不到关于陈耀振更详细的记载,仅在苏州街跨河而过的永宁桥上的一道建桥石碑找到“陈耀振捐银□两”的字刻。永宁桥也是建于乾隆二十八年。书院里现收存有四五通石碑,由于长期保管不善,字迹模糊难辨,仅依稀可以判断与所建校有关,且都是乾隆以后的。

河东书院原是一座祠堂式的古旧建筑,三座落、二天井,创建时仅有几百平方米,初设小学以启童蒙,是隶属于潮阳县的一所乡学。清朝末年废除科举制度后,河东书院改为小学堂,由原葛洲乡人清代庠生林寿荪接任,不久改为区立河东小学。至民国十六年(1927)由达濠乡人吴介威主理校政。民国廿六年(1937)由林石山继任。

1939年,达濠岛陷于日寇的铁蹄,河东书院被迫停办。翌年,澳头乡人朱文杰先生出资复校。1943年3月改为“潮阳第二中学”并附设小学,聘请当地名士吴醉樵任校董事长,东湖乡人林当时任校长。1945年日寇投降,原校长林石山回校复员,第二年正式称为“达濠中学”,林任董事长,聘黄政杰任校长。1949年解放,校长改为乡贤林中鸿老师。至1951年撤去校董会,达濠中学始由地方政府管理和财政供给。

我之所以不厌其烦介绍学校早期的负责人,是因为我们不能忘记这批河东书院奠基人和开拓者的名字。250年,需要多少代人的接力,心血浇灌,薪火相传(在潮汕地区,与河东同时创建的许多书院,已多不复存在)。校史是一条长河,没有他们,哪有行经250年的清渠?!

我的河东岁月是上世纪70年代末80年代初,历经浩劫后的书院又是一年春草绿,旧式学堂的气氛仍可触摸:大礼堂前面的古牌楼匾额,前为“河东书院”后为“人文化成”,左右门楼匾书“礼门”、“义路”,书法猷劲冲和、墨韵淋漓。牌楼两侧,是二棵根深叶茂的大梧桐,梧桐是凤栖之佳木,这昭示的是一种气节和高尚;前望一箭之地,方形池塘如鉴开,天光云影,是为砚池;听说昔时校门前还有一七层古塔,如巨笔掣天,惜已倾圮——当这一切集中在一起在你面前展现时,你会被一种源远流长的文化气脉所感动、所融化!我想当初的缔造者肯定是要造就一种文化的象征、精神的象征。我们终于知道,河东是注定要作为文化圣地流布于世的。

我在河东的年代,十分特殊。思想的禁锢与解放,师道的摧残和恢复,知识的贫乏和渴望,构成了那一代学子的集体意识,教育呈现了一种久违的神圣感。由于特殊的历史机缘,那时河东奇迹般聚集了一大批极为优秀的老师,不但知识渊博,而且充满着父母一样的慈爱情怀。所以我们能享受到从深厚的人文背景中流淌出来的优秀传统文化清泉,那深刻影响于一生的知识和价值观在润物无声地积聚。他们无私的付出和关怀,让我感念,历久弥新!正如普希全的诗句“那过了的,都已变成亲切的怀恋”!

250年来,走过风雨的河东书院(达濠中学)培养了无数有用之才,遍地芳菲,为社会作出了重大的贡献。写这篇文章,如按惯例是要排列出从这个学校走出去的政治精英、社会中坚、名商巨贾、文艺名家等等。这些,固然是一所学校的光彩之处,但是“学校何为”?从学门走出去的,更多的是像我辈一样平凡的校友,做着普通的工作。所以我认为,一所优秀学校最深层次的意义在于,学校给予每一个人精神的力量,烛照着他前行的人生,辉煌也罢,平凡也罢,这种感情的力量始终珍藏在他们的心灵深处。

母校的精神图腾是文化气息和学子感情所共同锻造的。

汪涛先生上世纪30年代就读于河东,热血青年,感家国之衰微、民生之疾苦,思想十分激进,于1935年辍学只身奔赴延安,参加革命,后来成长为和陈惟实齐名的“革命哲学家”,晚年任华南师范大学党委书记。汪先生对河东书院感情极深,晚年多次回母校探访、和学生们座谈、题词抒怀(现“达濠中学”匾是汪老所书),对学校的发展给予了很大的支持。临终时,仍重托他的学生、师大领导柯汉琳教授要多关心、支持河东。河东的精神和理念是来自中华文化中“国家兴亡,匹夫有责”和“修身齐家,治国平天下”的古训,汪先生当年的义举,就是河东精神的体现!河东人的血是滚烫的,是属于家国和民族的!

一所名校的耸立,由一批又一批学子们的情感所积聚起来,透过时空,他们的情感力量是对母校精神的卫护和丰富。我们对母校的感怀既是物质的、具体的——老师、校园;又是抽象的、精神的——岁月、情怀。不管景物是否依旧,不管人事是否变迁,在学子心中,母校青春依然、丰采依然!(来源:汕头日报)

[编辑:nimo]

-