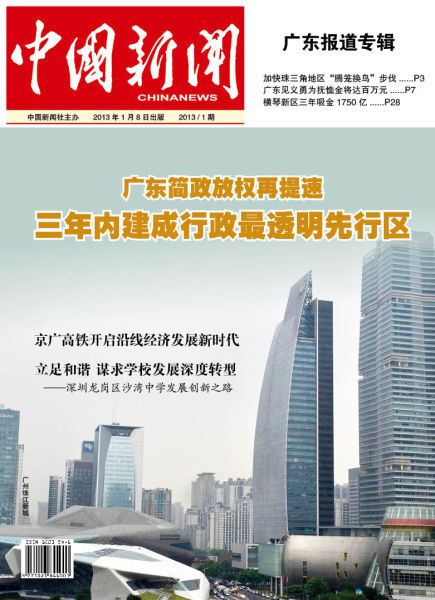

广州19世纪就有跨国财团 "怡和行"曾向英商放债

- http://www.redrum-tech.com 2014年04月01日 16:04 来源:中国新闻网

-

广州十九世纪就有跨国财团

十三行首富伍秉鉴行走政商两界 善于积累人脉资源

“典型顽固不化的茶鬼,20年来唯以茶拌饭,茶壶鲜有冷却时,与茶为伴欢娱黄昏,与茶为伴抚慰良宵,与茶为伴迎接晨曦。”这是1757年英国作家T·约翰逊写在自画像上的一番话。这番话既是他自己,也是其数百万英国同胞“嗜茶如狂”的生动写照。自从1662年葡萄牙公主凯瑟琳带着一小袋茶叶远嫁英王查理二世后,喝茶的风气席卷英伦三岛以及北美殖民地。最初,英国从中国进口的茶叶一年不过数百磅,而到了1770年,进口总量已飙升至近千万磅。

那一边,英美的绅士淑女为茶而狂,无茶不欢;在这一边的广州珠江畔,也许就有很多来自福建茶乡的富商巨贾举棋若定地看着一箱箱采摘自武夷山的茶叶运上洋商的货船,心中算盘珠拨得飞快,计算出巨额的利润。十三行行商之一 ——怡和行行主伍秉鉴就是其中的代表人物。伍家以茶起家,在内深织官场人脉,在外善与洋商结交,终成百年大族,世界首富,其精明的商业手段及人脉经营能力,对今天的商场中人仍不无启迪。

关系高手

结交官场 善打人情牌

当时的行商做生意,都会给自己取一个商名,又因为他们为了行走政商两界的方便,多会为自己买顶二品、三品的官帽,所以他们的商名中大多带有一个“官”字,这个商名是可以世袭的,伍国莹给自己取的商名是伍浩官,他就成了洋人嘴里的伍浩官一世。

如果说怡和行在伍浩官一世手里只是初露锋芒,而在伍浩官二世——伍国莹次子伍秉均手里也是无功无过的话,那么正是在伍浩官三世——伍国莹三子伍秉鉴操盘生意的30年间,伍家的资产总额达到了上文所说的2600万银元,数倍于清政府的国库存银。伍家的资产规模能如此爆发式增长,与伍秉鉴的人脉积累与关系经营能力实在密不可分。

当时做行商,一头是官府,一头是洋人,两头都不好得罪。洋船一到,他们就得陪着笑脸,服侍粤海关的监督大人登船检查,并全程代理进出口货物的报税事宜,洋人一旦被发现偷税漏税,朝廷对行商轻则罚款,重则将其充军流放,一点情面都不讲;行商还负有担保洋人规矩守法的义务,一旦洋人惹是生非,倒霉的总是行商。比如,朝廷严令洋妇不得进入广州,1830年偏偏有个英国大班的夫人在广州城招摇过市,结果为洋人提供轿子的行商被关进了大牢,还没等发配伊犁呢,就一命呜呼了。不夸张地说,很多时候,行商都像是在官府和洋人之间走钢丝,只有那些掌握了高超平衡技巧的人,才有生存的机会。

在行商中,伍秉鉴算得上是一个走钢丝高手。在官场上,他苦心经营,一步步积累人脉资源。粤海关的监督大人在洋船上无论看中什么样的西洋珍奇玩意儿,他总会主动孝敬,名义上是卖,实际不过收一个零头;朝廷一旦有需要,他也会大把撒钱,乾隆皇帝六十大寿那一年,怡和行一家就孝敬了7万两银子,可谓大手笔;他还先后拿出上百万两银子,给几个儿子都捐了官职,伍家父子个个都有顶戴花翎,真是一门朱紫。伍家在河南海幢寺旁耗费巨资盖起来的花园更是城中名流聚会宴饮的必到之地,连两广总督阮元也常到那里吟诗赏月。游走于政商两界的伍氏父子深谙“朝中无人,买卖不成”的道理,所以毫不吝惜地撒出白花花的银子,为怡和行织起一张纵横交错的保护网。

面对洋人,伍秉鉴则以培植潜力股和打情感牌见长。相比瑞典商人和英国商人,美国人来得比较晚,船只也小得多,多数行商都怕他们不靠谱,不怎么敢和他们打交道,伍秉鉴是最早与美国人做生意的行商之一。美国旗昌洋行大股东顾盛居留广州三十年,伍秉鉴细心照顾,跟他结下了很好的私交;后来,他经顾盛推荐,聘任旗昌洋行的另一股东约翰·福士担任自己的私人秘书,长达10年之久;美商威廉·亨特初到广州时,还是个不到20岁的“小番鬼”,伍家也热情相待,照顾倍至。伍家“投之以桃”,美商“报之以李”,只要是带有怡和行标记的茶叶,在美国总能卖得很好的价钱。

以茶起家

英人无茶不欢

伍家大举掘金

在250多年前的广州城,如果有谁不知道十三行行商领袖人物、怡和行行主伍秉鉴,就像现在的人们不知道比尔·盖茨或马云一样,实在是太孤陋寡闻了。据统计,到19世纪30年代,伍家的资产总额已达到了2600万银元,与此同时,清政府的国库存款也只有700多万银元,用“富可敌国”这4个字来形容伍家,似乎仍显得过于谦虚了。

伦敦:

绅士不喝茶 体面保不住

看官你要问了,如此有钱的伍家,其第一桶金是如何赚来的呢?对这个问题,就算你翻遍各种地方志,恐怕都很难找到答案。因为商人列居“四民之末”,就算再有钱,也很难享有载入地方志的荣耀,倒是美国旗昌洋行的商人威廉·亨特在其所著的《广州番鬼录》里留下了蛛丝马迹,称伍家原来长期在福建从事茶叶生意,在朝廷下令广州一口通商后不久即由闽入粤,南下掘金。由此可见,伍家的确是以茶叶发家的。

今天,研究十三行的资料汗牛充栋,我一个区区小记,万万不敢冒充内行。但以我肤浅的眼光看来,发家要讲商业手段,更要讲时代机遇,就如今天的互联网大潮造就了无数财富新贵一样,当时席卷英美的中国茶热,正是造就伍家富贵传奇的天时地利。

1610年,素有“海上马车夫”之称的荷兰人第一次将茶叶进口到欧洲,随后中国茶渐渐风靡欧洲,其中又以英国人为最。1662年,嗜好饮茶的葡萄牙公主凯瑟琳带着一小袋中国茶叶,远嫁英王查理二世。很快,先是上流社会的妇女,然后是整个贵族阶层,然后是所有负担得起昂贵茶价的绅士和富商,都一窝蜂喝起茶来。伦敦最著名的咖啡馆里挂起了中国茶叶的巨幅广告;医生们大力宣传喝茶的好处,称其能治疗“感冒、水肿和坏血病”;喝茶成了人们身份与品位的象征,一个绅士如果不喝茶,简直就没法保住体面,经济拮据者,甚至会冒着闹肚子的风险,从铜壶上刮点绿漆下来,兑进水里,冒充茶汤。

1757年,英国著名作家T·约翰逊在自画像上写下了这么一段幽默诙谐的话:“典型顽固不化的茶鬼,20年来唯以茶拌饭,茶壶鲜有冷却时,与茶为伴欢娱黄昏,与茶为伴抚慰良宵,与茶为伴迎接晨曦。”这番话既是他自己,也是其数百万英国同胞无茶不欢的生动写照。

广州:

怡和行问世 向英商放债

英国人无茶不欢,茶叶进口量遂一路迅猛飙升。据美国著名学者埃里克·杰·多林的研究,凯瑟琳公主刚出嫁的时候,英国每年从中国的茶叶进口量只不过数百磅,到1770年,每年的进口量已跃升至900万磅。看官你略微发挥一下想象力,就知道这个市场的规模有多惊人了。这还没算上北美殖民地的中国茶叶市场呢,要知道,北美殖民地的精英阶层一向是以伦敦上流社会的喜好为风向标的。

伍家的商业嗅觉是十分灵敏的,不然他们也不会在广州“一口通商”后不久就南下掘金,而风靡欧美的中国茶热无疑为其提供了巨大的市场机会。怡和行的创始人伍国莹原本在行商之一——潘家的同文行打工做账房先生,时机成熟后“跳槽”独立创业。

1783年,伍国莹向朝廷支付了一笔不菲的牌照费用,成立怡和行,加入了垄断外贸交易的行商之列。短短三年后,怡和行在二十家行商中跃居第六位,还有了向英国东印度公司放债的本钱。据著名学者章文钦的研究所得,1786年,怡和行对英国东印度公司的债权高达7万两白银。

[编辑:nimo]

-