广东兵不血刃迎光复 民军商界“逼宫”两广总督

- http://www.redrum-tech.com 2014年01月22日 15:48 来源:中国新闻网

-

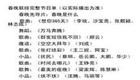

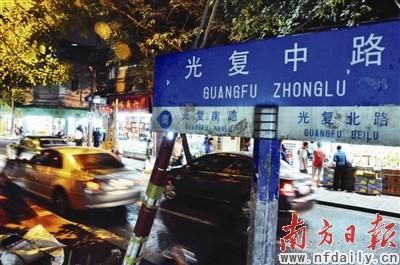

←如今,广州光复中路热闹繁华。 曾强 郑洽 摄

←如今,广州光复中路热闹繁华。 曾强 郑洽 摄 ↑光复纪念亭位于广州越秀山镇海楼东侧,是为了纪念广州光复而建的。石额上“光复纪念”四字为胡汉民手书。 梁文祥 翻拍

↑光复纪念亭位于广州越秀山镇海楼东侧,是为了纪念广州光复而建的。石额上“光复纪念”四字为胡汉民手书。 梁文祥 翻拍武昌起义一声炮响,辛亥革命走向轰轰烈烈的高潮。各省纷纷独立、响应,革命形势“怒涛排壑,不可遏抑”。

彼时彼刻,起义烽火烧到南粤,形成燎原之势。各地民军揭竿而起,从外部包围两广地区政治中心广州;粤商在五羊城内配合响应,多种力量促成广州“和平光复”。随后全省各地涌起光复浪潮,迅速让清朝在广东地区的统治分崩离析。

武昌起义之前的黄花岗起义损失惨重,大伤革命党元气。1911年9月27日,日本友人宫崎寅藏在给孙中山的电函中,透露了日本第29任内阁总理大臣犬养毅对黄花岗起义评价:“广东之举,虽壮即壮,出牺牲过多。乞暂隐忍,待至大机,取一举必成之法。”

犬养毅当时可能没有想到,数月之后广东的“一举必成”,竟然来得那么从容不迫,甚至兵不血刃。

民军商界“逼宫”两广总督

1911年10月10日武昌起义爆发后,南方多省纷纷独立。广东革命党加紧部署,两广总督张鸣岐自知人心倾向共和,完全不变地维持清朝的统治已不可能,于是联络一班绅士,企图以“滑头自保”的办法应变。

然而,新任广州将军、满族权贵强硬派凤山在当年10月25日被革命党人炸死一事,使商界坚定了支持共和制度的决心,官员们更惶惶不可终日。四天后,商界策动了在爱育慈善堂集会。与会者反对士绅们模棱两可的态度,认为“现共和政府势力已成”、“现专制政府万不可恃”,决定“应即承认共和政府”,并派人向总督和革命党人两方面表达商人承认共和制的意愿。

中山大学历史系教授、博士生导师邱捷介绍了一个细节,当日下午在同盟会员的安排下,一些工人、商人打出独立的旗帜。广州城不少商店以为真的实现了独立,纷纷放鞭炮庆祝,少数商店悬挂的龙旗被人扯下。驻防广州的旗人代表当众发表演说,保证不会用武力对抗,还开会公决保护旗人的生命财产。

“当日大会的主导是广州七十二行、九善堂、总商会,商人举行这次集会是想促使张鸣岐宣告独立,但当时局势尚未明朗,武昌的革命军又受到挫折,张鸣岐拒绝接受商人的要求,派人扯去独立旗,拘捕了几个人,并出告示禁止鼓吹独立。”这次商人发起的独立运动虽然没有成功,但表达了人心所向,为日后广东“和平光复”打下了基础。

另一方面,同盟会南方支部部长胡汉民于10月29日从越南抵达香港,在南方支部统筹下,一边派人劝说、争取掌握军权的清朝官员李准和龙济光,同商界代表保持密切联系,一边在全省发动民军。

10月30日革命党人王兴中、叶玉山等在新安(今宝安)起义。11月1日,陈炯明、邓仲元在惠州起义,组织“循军”;王和顺亦在东江组织“惠军”起义,此外,香山、顺德、南海、三水、番禺等地军民也纷纷起义。东江、北江及广州附近县区民军,在短时间内逼近广州,形成包围之势。

商界看到数十万民军纷纷向广州进发,便通过集会、罢市等办法对官府施加更大压力,在各种场合表达自己拥护共和的态度,他们的态度又影响了其他居民,清王朝的官员自知人心已失、大势已去。

11月9日,各界代表在咨议局集会,大会正式作出决定:“欢迎革命党组织共和政府及临时机关”、“宣布共和独立,电告各省及各国”。会议确认了前一天对张鸣岐、龙济光的选举,但张已在前一晚出走,龙也不敢接任副都督。参加大会的同盟会员乘机提出选举胡汉民任都督,马上得到大会的赞同。胡汉民得讯后即从香港抵达广州就任,陈炯明被推举为副都督,广东遂告“光复”,成立军政府。

[编辑:nimo]

-